QGISで能登半島地震の航空レーザー測量データを活用する方法 〜DSMデータの作成と3D表示〜

この記事でわかること

- 能登半島地震関連の航空レーザー測量データをQGISで活用する方法

- XYZタイルやベクトルタイルの追加方法

- DEM・DCHMデータを利用してDSMデータを算出する手順

こんな人におすすめ

- QGISを使って最新の航空測量データを解析したい方

- DEM・DSMデータの扱い方を学びたい方

- 防災や地形解析にGISを活用したい方

はじめに

2025年3月19日に、G空間情報センターにて、林野庁と国土地理院が連携して実施した航空レーザ測量データに基づく各種データが公開されました。このデータは、震災からの復旧・復興に役立てていただくのはもちろん、地域防災の強化に向けた学術研究や、森林資源を活用した新産業の推進など、幅広い分野での活用が期待されています。

林野庁の室木様による先行記事では、公開データの概要や活用への期待について解説されています。

そこで本記事では、データを実際に活用するユーザーの視点から、QGISへのデータ追加方法や、DEMデータとDCHMデータを用いたDSMデータの算出方法について解説します。

公開されたデータの概要

今回公開されたデータには、DEMデータやDCHMデータのほかにも、地形変化量データ、崩壊箇所等判読結果などさまざまなデータが公開されており、どのデータもGISでの活用が可能です。

データの種類 | 概要 | データ形式 |

|---|---|---|

土地の標高がわかるデータ | GEOTIFF、XYZ Tiles | |

それぞれの木の高さがわかるデータ。樹木や建物を含む地表面の高さから、樹木部分と地面の標高の差分をとったもの | GEOTIFF、XYZ Tiles | |

地震の前後での地形の差異を示すデータ | GEOTIFF、XYZ Tiles | |

地震で崩壊した箇所を示すデータ | GeoPackage、ベクトルタイル | |

「標高」「傾斜」「曲率」をそれぞれ別の色調で着色し、重ねて透過処理することで作成した地形表現図 | XYZ Tiles | |

航空レーザ測量で取得した樹冠高や樹冠形状、レーザパルスの反射強度に基づき、樹種や樹冠形状の特徴を図示した画像 | XYZ Tiles | |

リモートセンシング技術により判別可能な樹種及び土地被覆等を区分したベクタデータ | XYZ Tiles、ベクトルタイル | |

レンズによって中心投影された画像を、真上から見た傾きのない正射投影に変換した衛星画像 | XYZ Tiles |

ベクトルタイルとラスタタイルをQGISに追加する方法

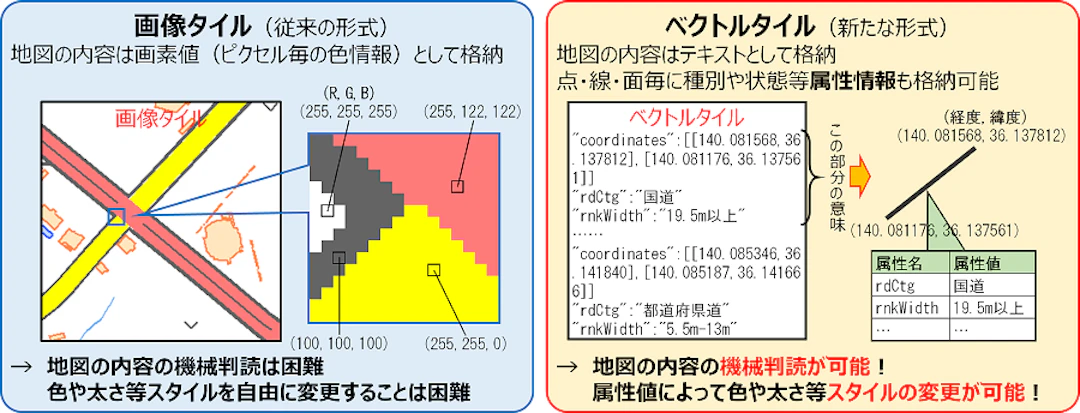

タイル形式のデータとは?

タイル形式とは、GISデータを一定サイズの小さな「タイル」単位に分割し、ズームレベルごとに段階的に用意したデータのことを指します。これは新しいデータ形式というよりも、データを効率的に配信・表示するための手法です。

GISデータには、主としてラスタデータとベクタデータの2つのデータ形式があります。タイル形式はこれらを細分化してタイル化したもので、それぞれ「ラスタタイル」と「ベクトルタイル」と一般的に呼ばれています。ラスタタイルは背景地図や衛星画像の表示に適しており、ベクトルタイルはクライアント側(ユーザー側のデバイス)で描画されるため、スタイルの変更など、より柔軟な操作が可能です。

GISのデータ形式についてより詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

ベクトルタイルの接続

続いて、ベクトルタイルをQGISに接続してみましょう。

データは、G空間情報センターにて提供されている「林野庁・崩壊箇所等判読結果(能登地域2024)」を使用します。[詳細]→[より多くの情報]からデータの詳細にアクセスし、接続のためのURLを確認します。style.jsonのURLも必要となるので、あわせて確認しましょう。

![[詳細]ボタンより、接続のための各種URLを確認](https://images.microcms-assets.io/assets/6c4873527fd24450a0163b40e8e173f2/385520346e0b46ab8d3f642c31a5f6d5/usecase_g-data_fa_2025_noto_02.png?w=1080&fm=webp)

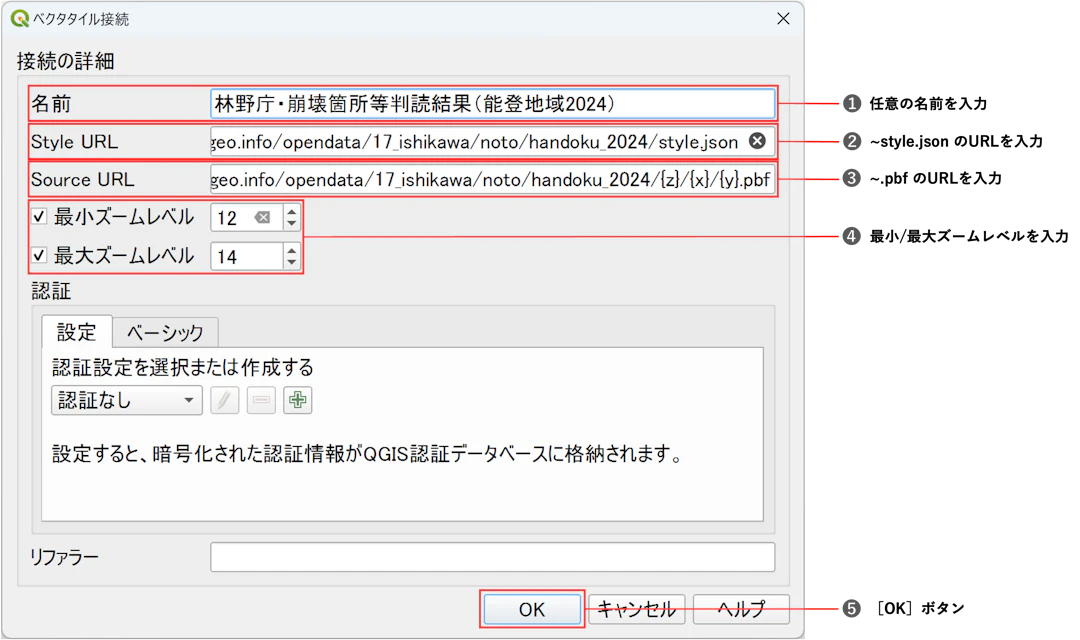

QGISを開き、ブラウザパネルから[ベクタタイル]→[新規一般接続]を選択すると、「ベクタタイル接続」ウィンドウが開きます。

![[ベクタタイル]→[新規一般接続]を選択](https://images.microcms-assets.io/assets/6c4873527fd24450a0163b40e8e173f2/d9f5c24996c04d9e93d00c7d5c9b81ac/usecase_g-data_fa_2025_noto_03.png?w=1080&fm=webp)

以下のように設定して、ベクトルタイルを接続します。URLの前後に不要なスペースが入らないように確認しましょう。

- 名前:任意の名前を入力

- Style URL:

style.jsonのURL(~style.jsonで終了するURL)を入力 - Source URL:林野庁・崩壊箇所等判読結果(能登地域2024)のURL(

~.pbfで終了するURL)を入力 - 最小/最大ズームレベルを設定(データの提供元で確認する)

- [OK]ボタンを押す

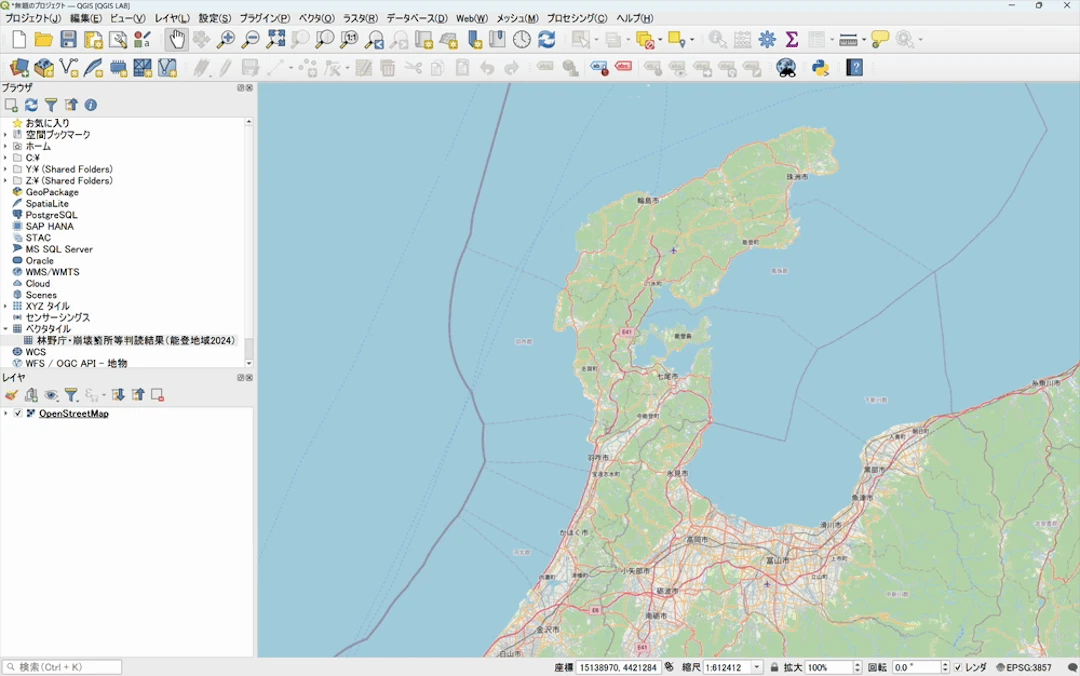

[OK]ボタンを押したら、ブラウザパネルにベクトルタイルが登録されているか確認し、ダブルクリックもしくはドラッグ&ドロップすることでマップキャンバスに追加できます。追加の前に、OpenStreetMapなどの背景地図を表示し、目的の領域にあらかじめズームしておくとよいでしょう。

「崩壊箇所等判読結果」のベクトルタイルが、スタイル設定された状態で表示されました。

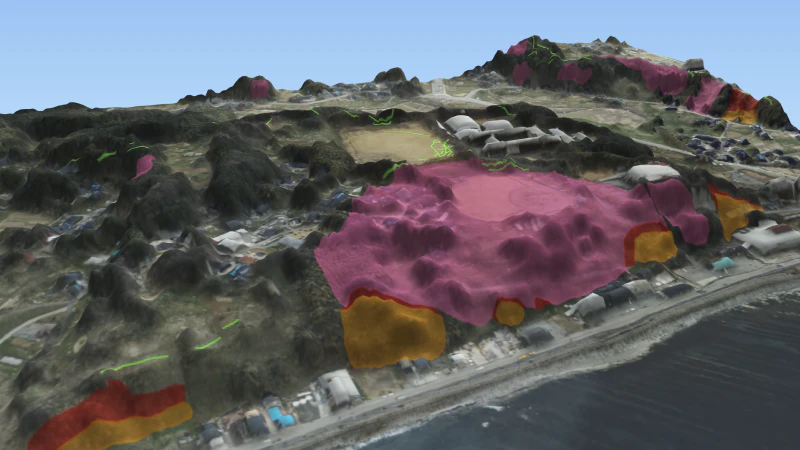

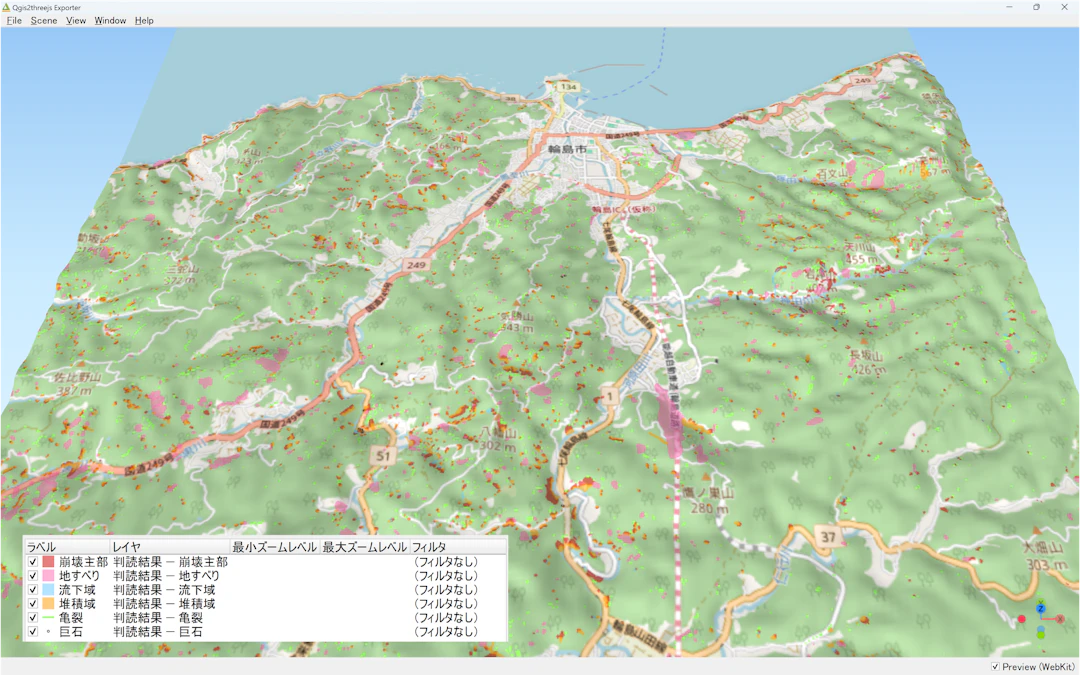

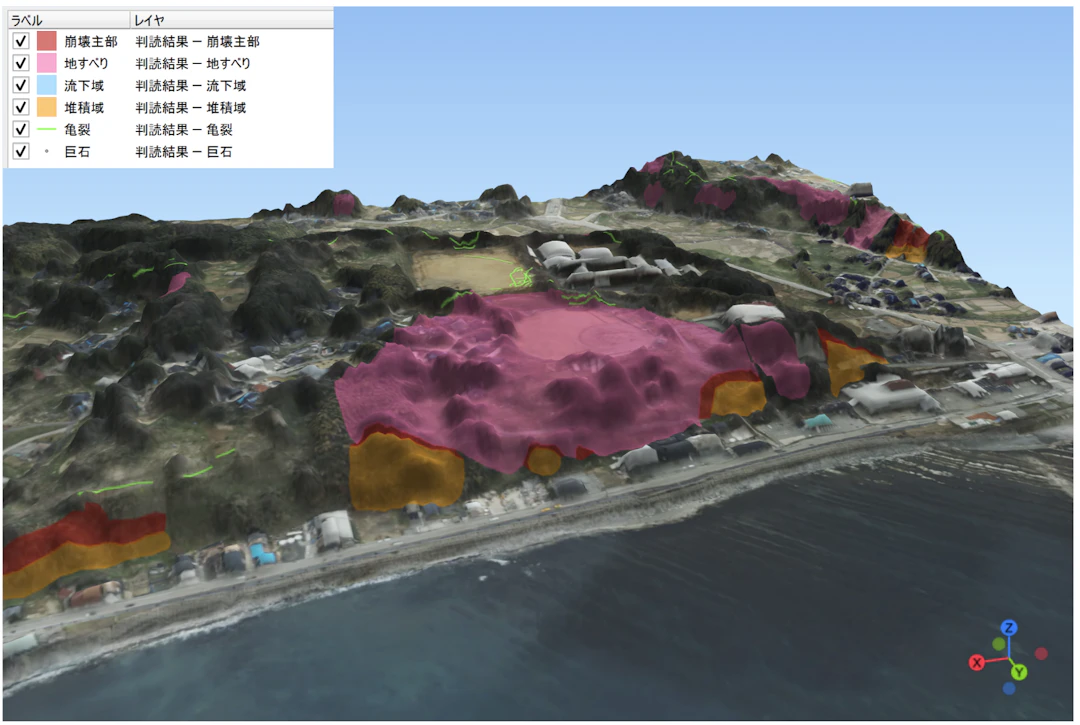

さらに、輪島市の市街地付近をズームして、「Qgis2threejs」で3D表示もしてみます。

海岸線や山地の斜面で地すべりや亀裂が発生していることがわかります。また、山頂部や斜面には崩壊主部が目立ち、斜面の緩やかな部分には堆積域が分布している様子が確認できます。

なお、「Qgis2threejs」のインストール手順や使用方法について下記の記事をご覧ください。

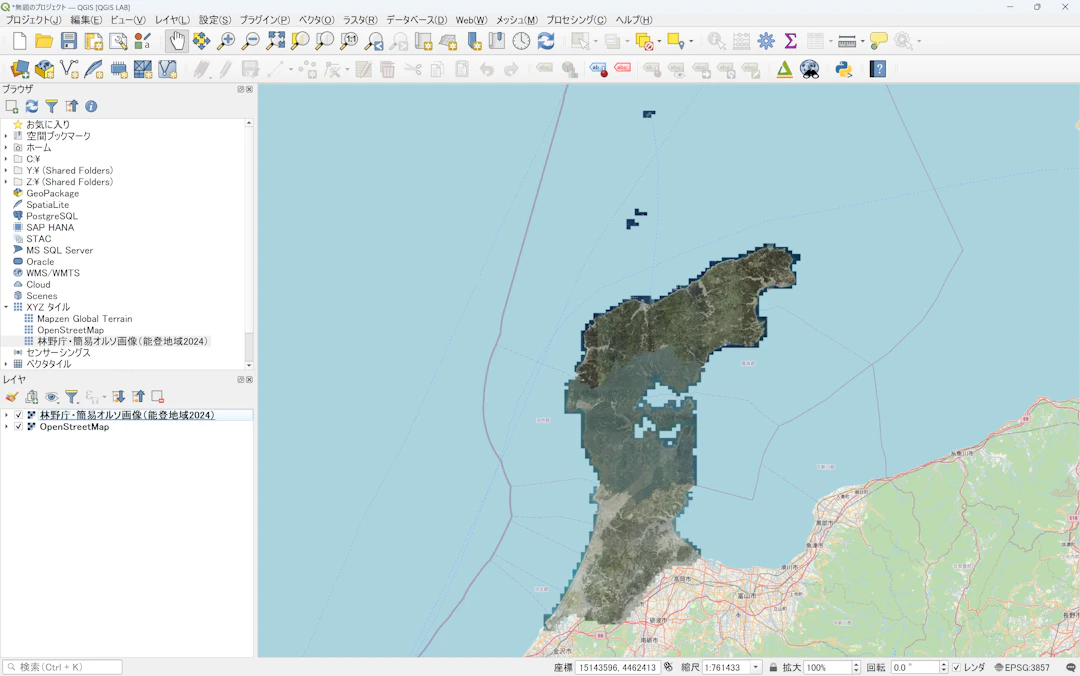

ラスタタイルの接続

続いて、ラスタタイルをQGISに追加してみましょう。データは、G空間情報センターにて提供されている「林野庁・簡易オルソ画像(能登地域2024)」を使用します。

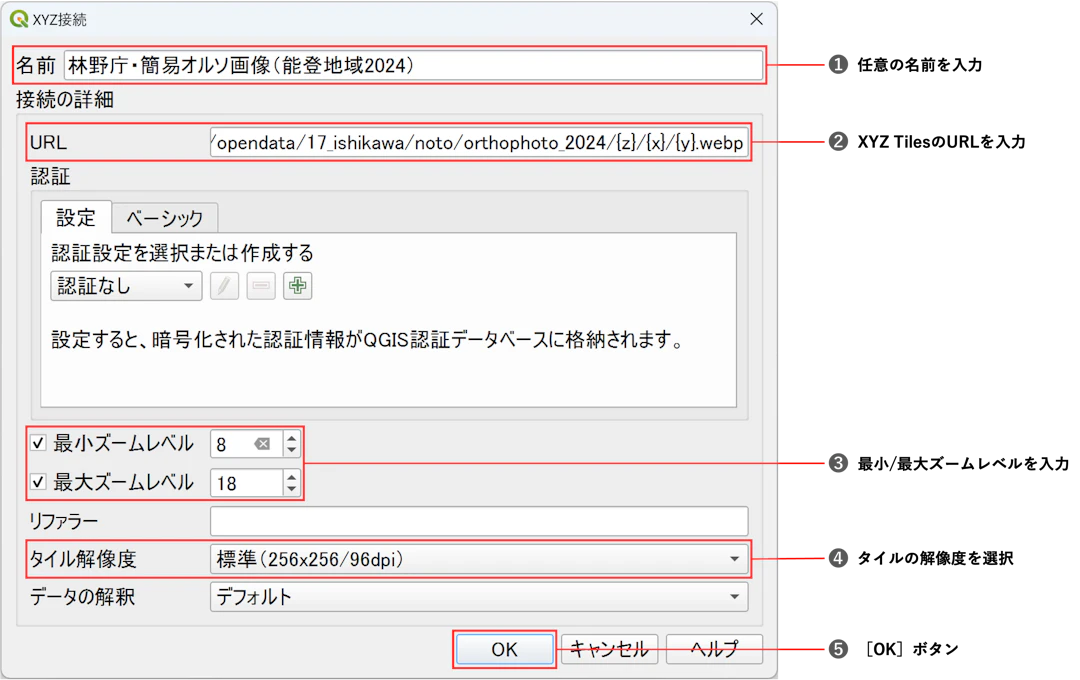

接続は、背景地図などに使用する「XYZ Tiles」の接続と同様に行います。ブラウザパネルより[XYZ タイル]→[新規接続]を選択すると「XYZ接続」ウィンドウが開きます。

以下のように設定して、ラスタタイルに接続します。ベクトルタイルの接続時と同様に、URLの前後に不要なスペースが入らないように注意しましょう。

ブラウザパネルに追加されたラスタタイルを、ダブルクリックもしくはドラッグ&ドロップでマップキャンバスに追加することができます。今回公開されているデータの形式はWebPで、PNGと比較して圧縮率が高くファイルサイズが小さいため、地図の読み込み速度が向上します。

XYZ Tiles形式のラスタタイルをQGISに追加する方法については下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

DSMデータを作成するには?

ここからは、タイル形式とあわせて公開されているGEOTIFF形式の「数値標高モデルDEM(以下、DEMデータ)」と「数値樹冠高モデルDCHM(以下、DCHMデータ)」を用いて、「数値表層モデルDSM(以下、DSMデータ)」を算出する手順を説明します。

ラスタタイルは表示が簡単な一方で、タイル形式のため解析には適していません。解析を行う場合は、GEOTIFF形式を使用するとよいでしょう。

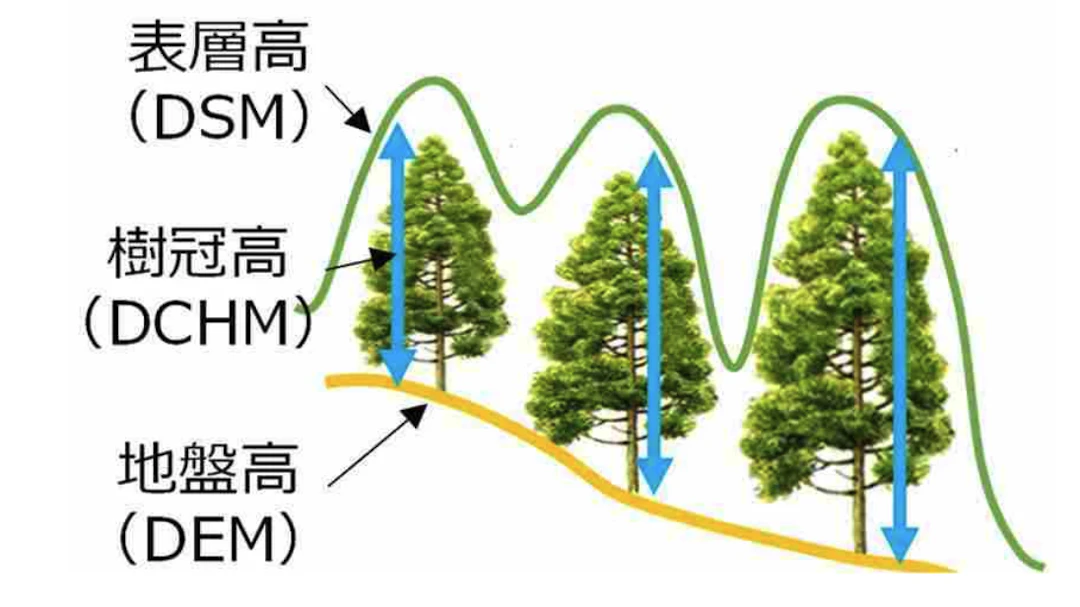

標高データの種類について

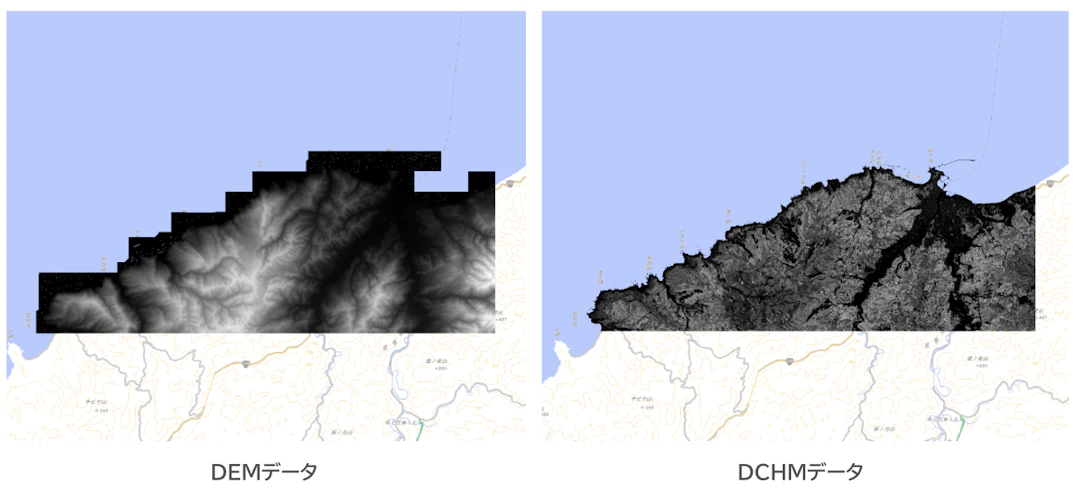

まず、標高データの種類について簡単に紹介します。公開された標高データには、DEMデータとDCHMデータの2種類があります。この2つのデータを使用して、DSMデータを算出していきます。

各標高データの違いを表にまとめると、以下のようになります。

DEMデータ | DCHMデータ | DSMデータ | |

|---|---|---|---|

名称 | 数値標高モデル | 数値樹冠高モデル | 数値表層モデル |

高さの情報 | 地面の標高値 | 樹木の高さ | 建物や樹木高さを含めた標高値 |

算出方法 | 表層高から地物の高さを除いた地面の標高値 | 森林地域における表層高と標高の差分 | 表層高そのもの |

QGISでDEMデータとDCHMデータを取り込み、両者を足し合わせることで、建物や樹木の高さを含めた標高モデルのDSMデータを作成できます。一般的な標高データであるDEMデータとは異なり、地表にあるすべての構造物の高さを含んでいるため、3D解析などに適しているといえます。

これらの標高データを活用することで、さまざまな地形解析を実施することが可能です。

DEMデータとDCHMデータのダウンロードと追加

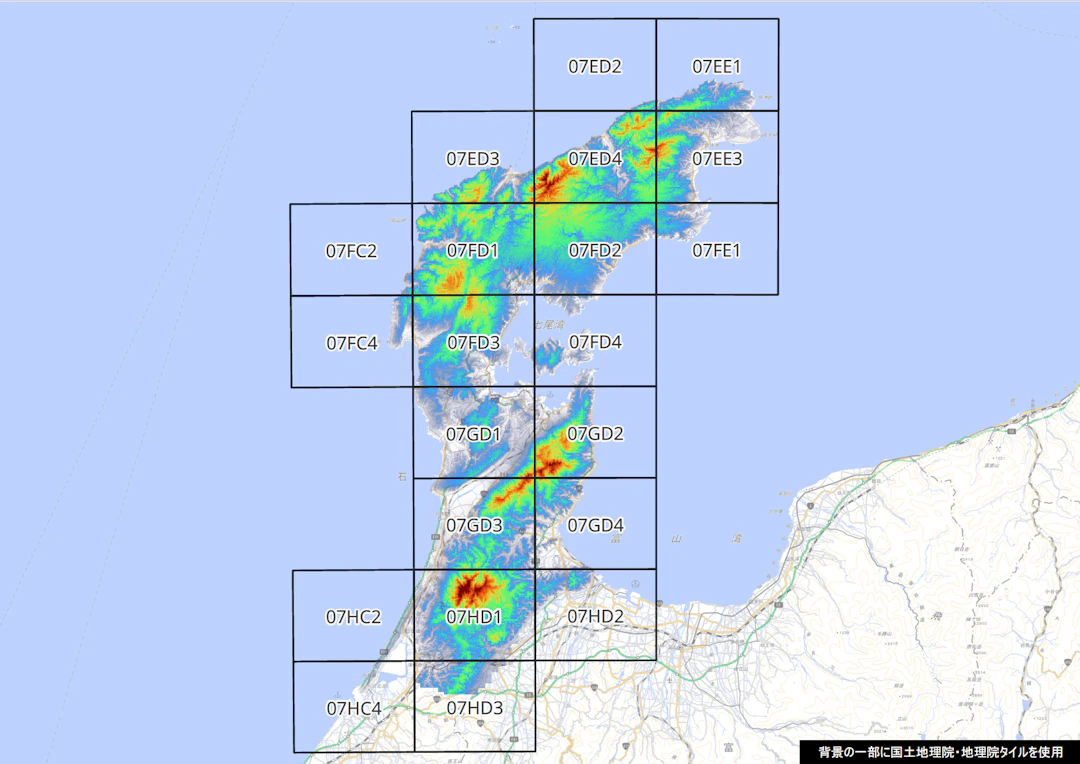

データのダウンロードページを確認すると、「dem_07ED2.tif」のような名称でデータが配信されていることがわかります。どのデータがどこの場所を指しているかは「図郭割図」が公開されているのでそちらを確認しましょう。

今回は、輪島市が含まれる「07ED3」の「DEMデータ」と「DCHMデータ」をダウンロードし、QGISにドラッグ&ドロップで追加します。

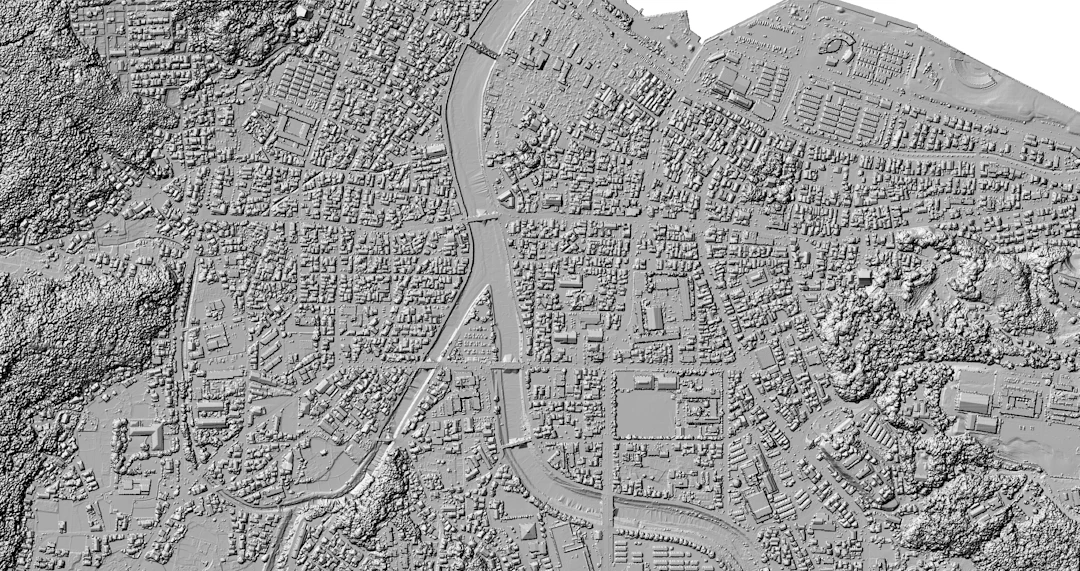

これらのデータをQGISに追加すると、以下のように表示されます。

ラスタ計算機を使ってDSMデータを算出する

前述のように、DSMデータは「DEMデータ+DCHMデータ」という簡単な計算で求めることができます。これを計算するには、メニューバーから[ラスタ]→[ラスタ計算機]を選択します。

![[ラスタ計算機]を開く](https://images.microcms-assets.io/assets/6c4873527fd24450a0163b40e8e173f2/e66a161bbdb040a39c5a2e388e329220/usecase_g-data_fa_2025_noto_12.png?w=1080&fm=webp)

ラスタ計算機が開いたら、「バンド」と「演算子」から値を選択して、「式」が「DEM + DCHM」となるように入力しましょう。式が正しければ、式の下部に「式は正しいです」と表示されます。式の入力が完了したら、出力レイヤの[•••]より、保存先を設定します。すべての設定が完了したら、下部の[OK]ボタンをクリックしましょう。

![ラスタ計算機で式や出力先を入力して[OK]ボタンをクリック](https://images.microcms-assets.io/assets/6c4873527fd24450a0163b40e8e173f2/7c38288ff9df4eba8560f53506e4bc83/usecase_g-data_fa_2025_noto_13.png?w=1080&fm=webp)

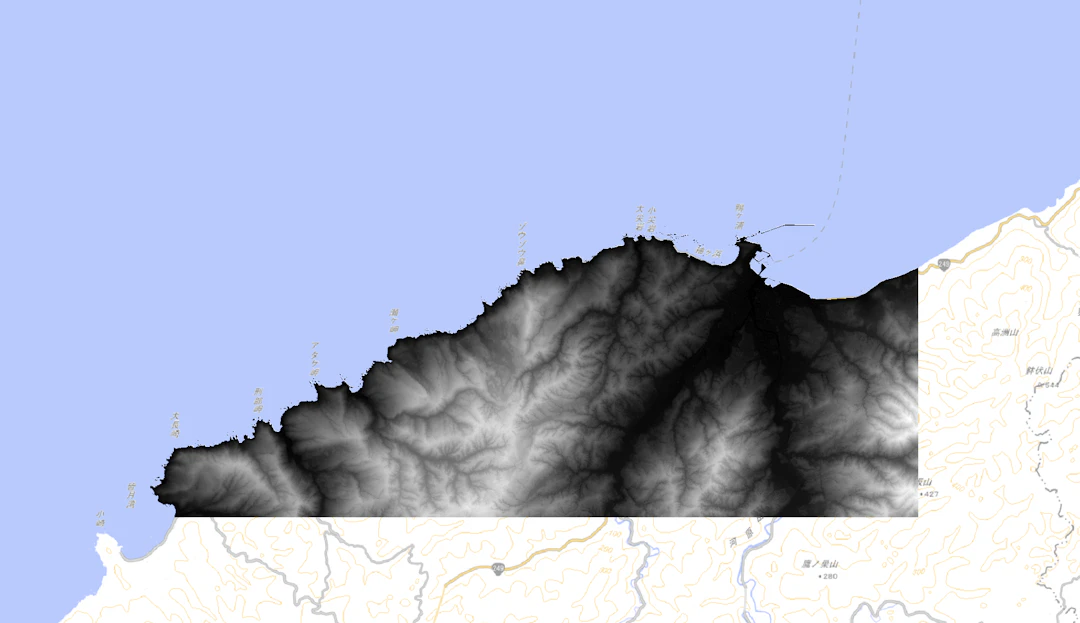

「ラスタ計算式を計算中...」という画面が表示され、処理が完了するとマップにDSMデータが出力されます。広域で見ると、DEMデータと比較的似た外観を示していることがわかります。

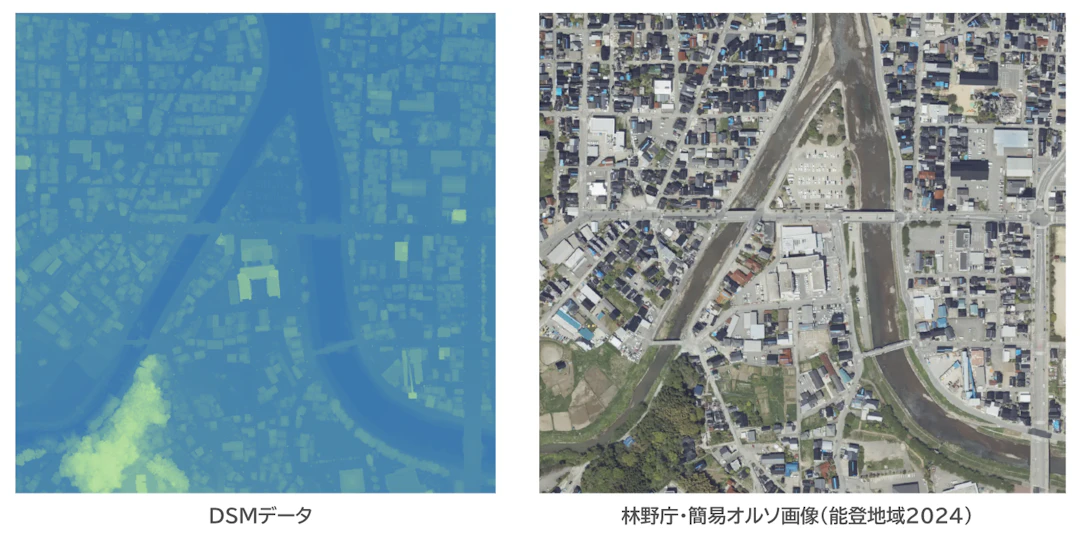

詳細に結果を確認するため、建物や樹木が存在するエリア(輪島市役所付近)に拡大し、DSMデータを標高の高低に応じて赤色から青色のグラデーションで表示するようスタイル設定を行い、簡易オルソ画像と比較してみます。

すると、建物や樹木高さを含めた標高値のデータが作成されていることがわかります。

また、スタイル設定を「陰影図」にすることで、建物や樹木の立体感がより鮮明になり、地表面の状況を把握しやすくなるでしょう。

DSMデータを使って3D表示

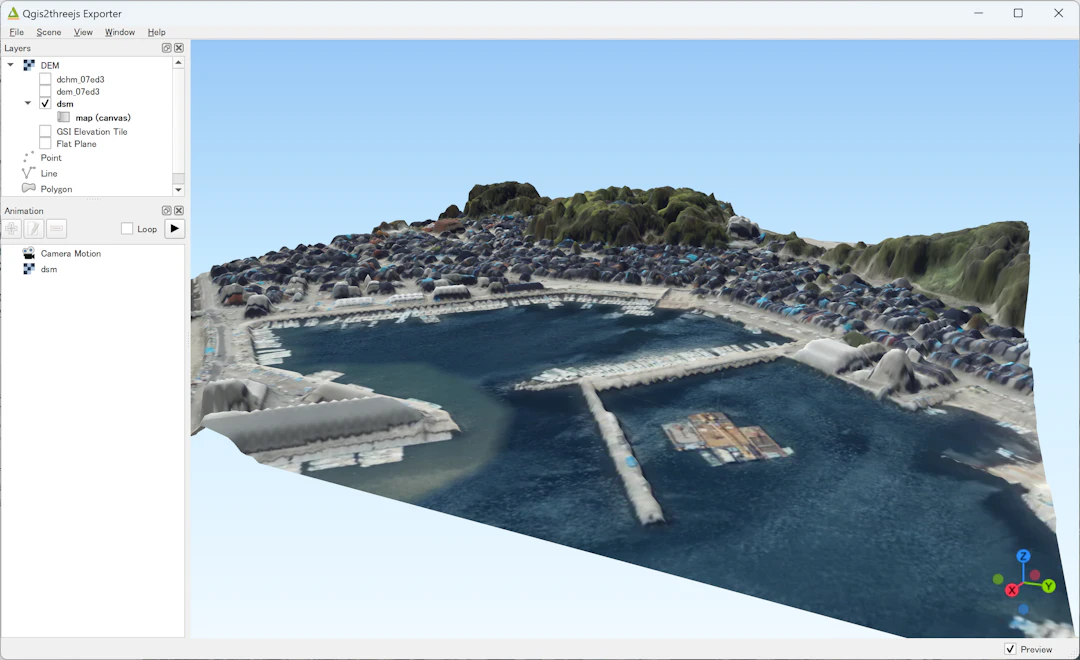

最後に、DSMデータと簡易オルソ画像をもとに、「Qgis2threejs」プラグインを使用して、3Dで表示をしてみます。

レイヤパネルでは簡易オルソ画像のみを表示した状態にしてプラグインを起動し、画面左上のLayersから「DSMデータ」にチェックを入れます。少し時間が経つと、以下のような画像で表示がされ、建物や樹木の高さを含めた3D表示がされていることがわかります。

また、前述の「林野庁・崩壊箇所等判読結果(能登地域2024)」のベクトルタイル形式のデータを重ねて表示してみることで、被害の状況を立定的に確認することができます。

このように、DSMデータを使用して3D表示をすることで、より現実に近い形で地形を表現することが可能です。

おわりに

この記事では、能登半島地震の検証のため公開された航空レーザー測量データを活用し、各種タイルデータをQGISで表示する方法や、DEMデータとDCHMデータを活用してDSMデータを作成し、3Dで立体的に表示する手順について解説しました。

DEMデータとDCHMデータを組み合わせることで、樹木や建物の高さを含めた地形の立体的な把握が可能となります。このような解析は、今回のような立体的な地形図を作成したり、都市空間の立体的な変化の分析、災害時等における地形変位量といった地形解析などさまざまな場面で活用ができるでしょう。

QGIS LABは、オープンソースのGISソフトウェア「QGIS」に関する総合情報メディアです。「位置から、価値へ。」をコンセプトに、位置情報で世界を拓くための知識と技術をお届けします。