日本から世界へ!FOSS4G 2025 Japan参加レポート

この記事でわかること

- FOSS4G 2025 Japanのイベント概要

- QGISに関するセッションやハンズオンの詳細

こんな人におすすめ

- FOSS4Gイベントの雰囲気を知りたい方

- QGISをテーマとした発表に興味がある方

はじめに

2025年10月11日・12日、専修大学生田キャンパスにて、一般社団法人OSGeo日本支部(OSGeo.JP)の主催により「FOSS4G 2025 Japan」が開催されました。

今回のテーマは「CONNECT TO ___ 」。「FOSS4G」とは、地理空間技術のオープンソースソフトウェア群を指す言葉であり、その普及や知見共有を目的としたカンファレンスの名称でもあります。2026年には、グローバルカンファレンスが初めて日本で開催されます。このグローバルイベントにつながるFOSS4Gにしようという想いから、このテーマになったそうです。

この記事では、QGISを中心とした話題で「FOSS4G 2025 Japan」の様子をお伝えします。

ハンズオンデイ

1日目のハンズオンデイでは、手を動かしながらFOSS4Gツールの使い方が学べる講座が6つ開講されました。そのうち、QGISを扱うハンズオンは3つ開講されました。

一般社団法人日本森林技術協会の大萱さんによる「森林情報を使ったQGIS入門」では、樹種ポリゴンなどの森林に関連するオープンデータを用いて、シンボロジの設定やプロジェクト管理といった基本操作から森林情報の読み取り方まで学べる講座となっていました。

ぴっかりんさんによる「衛星データ解析の一歩目を踏み出してみよう」では、衛星データの基礎知識から取得方法、QGISを使ったカラー合成やNDVI(正規化植生指標)の計算まで、衛星データ解析を基礎からじっくり学べる講座でした。

QGISには、複数のプロセシングツールによる処理をまとめて1つのアルゴリズムとして実行できる「モデルデザイナー」というツールがあります。エアロトヨタ株式会社の喜多さんによる「QGISのモデルデザイナーを使ってみよう」では、解析処理の自動化を体験できる講座が開講されていました。

このほか、Mapray、Cesium、Re:Earthといった3D Web地図ライブラリをテーマにした講座も開催され、どの講座も多くの参加者で賑わっていました。

コアデイ

2日目のコアデイでは、QGISやWeb GIS、空間データベース、オープンデータなどをテーマに、3つの会場で基調講演を含む40の発表が行われました。

ここでは、その中からQGIS関連の発表を中心に、いくつかピックアップして紹介します。

QGISプラグインの開発事例

株式会社MIERUNEのLayさんによる「QGISでスムーズに地図を比較 -『QMapCompare』プラグインの紹介」では、開発者自身による機能説明と活用事例の紹介がありました。このプラグインを使うと、QGISのマップキャンバス上で異なるスタイルの地図を上下または左右に並べて比較したり、カーソルの動きに合わせて重ねた地図を透かして表示できます。

なお、「QMapCompare」の詳細は、下記の記事でご紹介しています。

プラグイン開発の話題は、株式会社ノーザンシステムサービスの和山さん・板垣さんによる「QGISにおける3D活用術」でも取り上げられていました。

発表では、生成AIを活用したバイブコーディングによる開発体験が紹介されました。他天体の3DモデルをQGISと連携して表示するプラグインの開発過程で得られた、GIS開発における生成AI活用の知見が共有されました。

データ整備の事例

環境省生物多様性センターの山下さん、松本さん、株式会社エコリスの水谷さんによる「現存植生図2024をもっと使いやすく」では、現存植生図の属性情報を整理し、データの不備を修正したうえで、新たに「現存植生図2024」として環境ジオポータルに公開した経緯が紹介されました。

さらに、データをベクトルタイルやラスタタイルとして整備(現在は未公開)し、QGISでより使いやすくする取り組みも紹介されました。発表では活用事例に加え、植生図データの特性や魅力についても解説がありました。

また、株式会社MIERUNEの白水さん・加藤さんによる「『れきちず』のこれまでとこれから - 誰にでもわかりやすい歴史地図を目指して」では、江戸時代の地図を誰もが親しみやすい現代風デザインで表現したプロジェクト「れきちず」について紹介がありました。

「れきちず」に含まれる街道・海岸線・地点などのデータは、古地図を参考にQGISを用いて手作業で作成されたものであり、QGISの活用事例としても注目されました。データはオープンデータとして公開されており、QGISでも利用可能です。

Japan から Global へ!

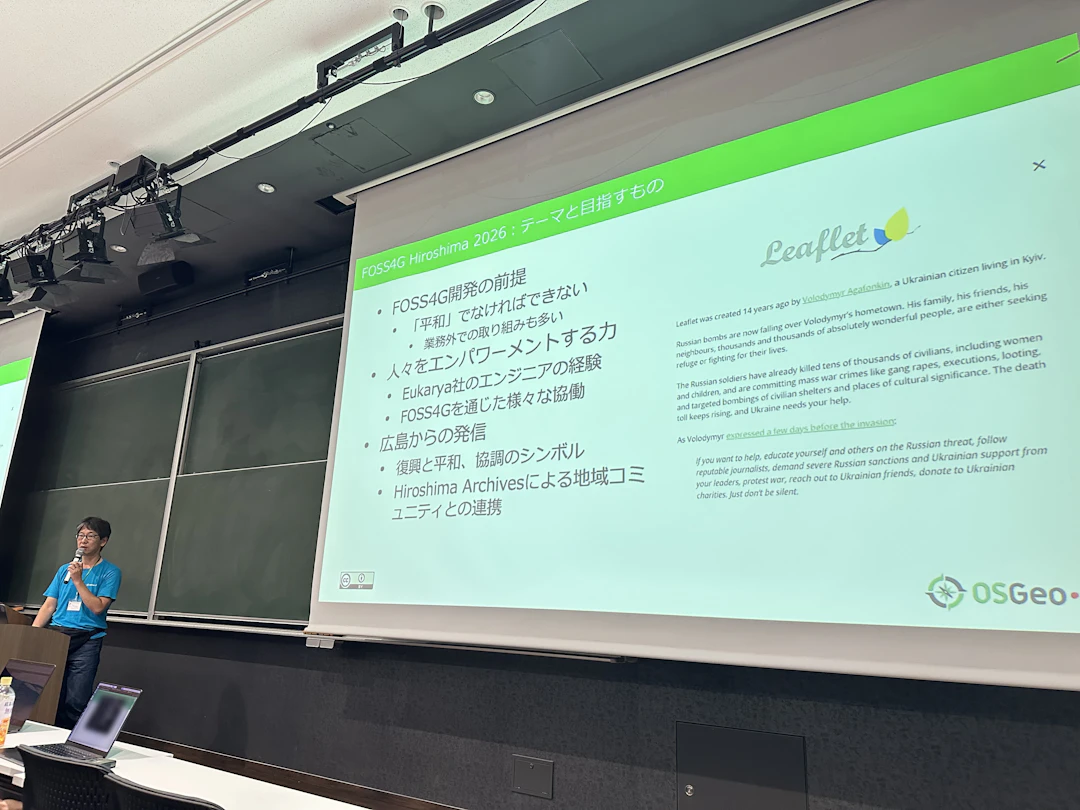

2026年には、FOSS4Gの国際カンファレンスが日本で初めて開催されます。

一般社団法人OSGeo日本支部・代表理事/鳥取大学教授の岩崎さんによる「FOSS4Gのこれまでと、これから」では、これまでの活動の振り返りに加え、「FOSS4G Hiroshima 2026」のコンセプトやビジョン、そして開催に向けた熱いメッセージが語られました。

一般社団法人OSGeo日本支部の公式サイトでは、国内のFOSS4Gイベント情報を確認できるので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。

おわりに

FOSS4g 2025 Japanでの発表の様子は、OSGeo.JPのYoutubeチャンネルにて、配信アーカイブを視聴できます。

2026年は国際カンファレンス「FOSS4G Hiroshima 2026」が開催されるため、FOSS4G Japanは開催されません。このグローバルイベントは、国内外の開発者やコントリビューター、ユーザーが交流できる貴重な機会となるでしょう。

今後もQGISを中心に、FOSS4Gの話題をお届けしていきます!

QGIS LABは、オープンソースのGISソフトウェア「QGIS」に関する総合情報メディアです。「位置から、価値へ。」をコンセプトに、位置情報で世界を拓くための知識と技術をお届けします。