ベクタデータのスタイル(色)を変更する、さまざまな手法をご紹介

この記事でわかること

- QGISを使ってベクタデータのスタイル(色)を変更する方法

- 「単一定義」「カテゴリ値」「連続値」によるスタイル変更の違いと使い方

- 属性データに基づく色分けの方法

こんな人におすすめ

- ベクタデータの色の変更を行いたい方

- ベクタデータの属性に基づいて、視覚的にわかりやすいマップを作成したい方

はじめに

QGISは、ベクタデータやラスタデータのスタイリング(色の変更)・ラベル表示など、地図を作成するための幅広い機能を提供しています。

特にベクタデータのスタイリングは、地図の視覚的な効果を高め、情報を正確に伝えるために非常に重要な機能です。この記事では、QGISにおけるベクタデータのスタイリングの基本的なやり方ついて紹介します。

ベクタレイヤのスタイルを変更をするには

QGISでベクタデータのスタイルの変更を行うには、レイヤプロパティから行います。

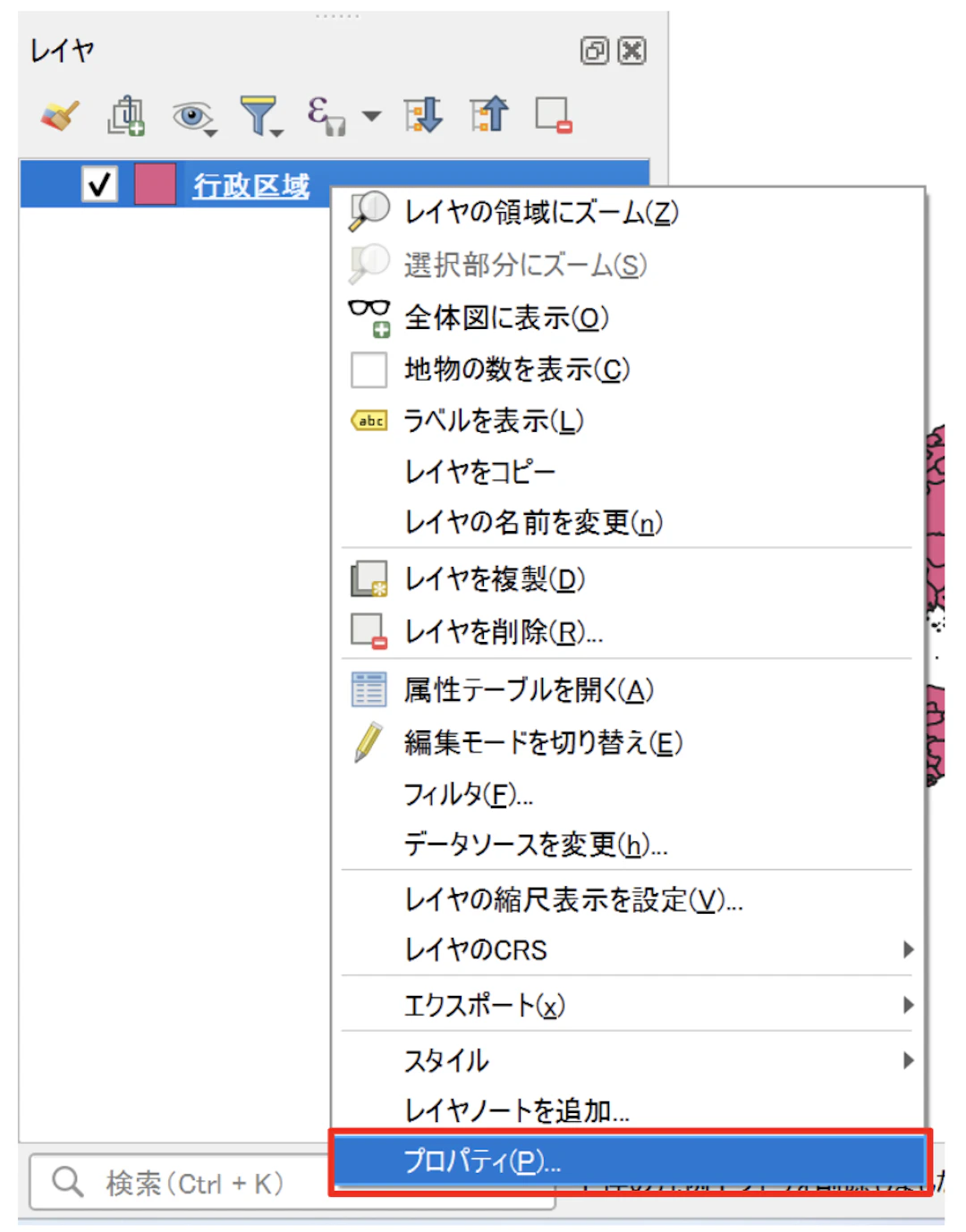

対象のレイヤを右クリックして、[プロパティ]を選択します。なお、レイヤをダブルクリックすることでも同じように表示が可能です。

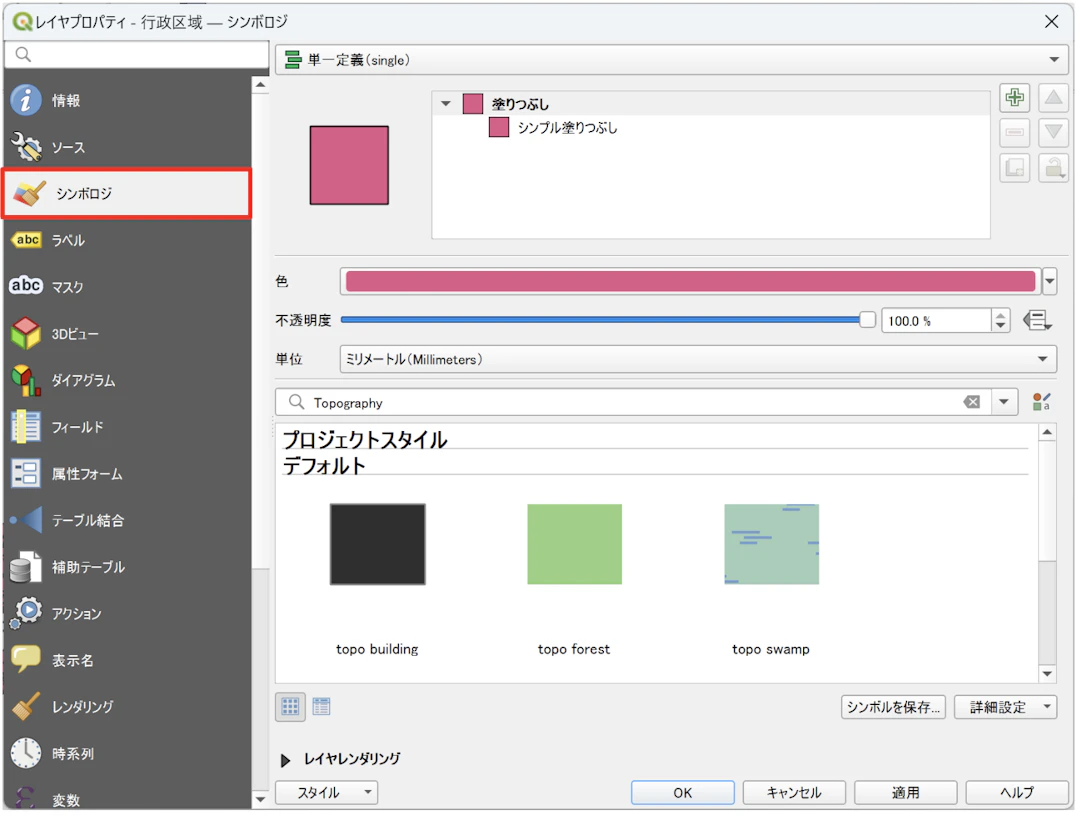

次に、左側のタブから[シンボロジ]を選択します。ベクタレイヤのスタイル設定は、この画面からすべての変更を行うことができます。

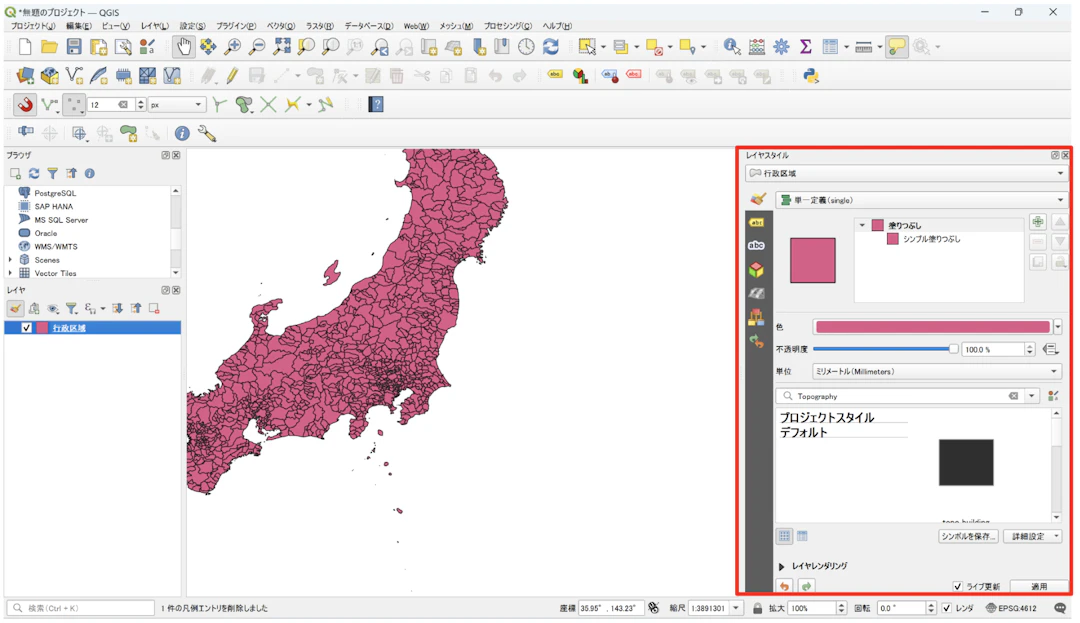

また、レイヤのプロパティを開かずに、「スタイルパネル」からも変更することができます。

レイヤパネルから対象のレイヤを選択して、パネル上部の[レイヤのスタイルパネルを開く]をクリックします。

![[レイヤのスタイルパネルを開く]をクリック](https://images.microcms-assets.io/assets/6c4873527fd24450a0163b40e8e173f2/a8e5d77f32b64c988a3b5b5e59ae4cfa/howto_1_set_vector-style_02.png?w=1080&fm=webp)

画面右側に「スタイルパネル」が表示されました。

レイヤプロパティとスタイルパネルは基本的に同じ機能を持ちますが、スタイルパネルでは設定がリアルタイムで反映されるため、細かな調整に適しているでしょう。

基本的な色の変更方法

ベクタデータの最も基本的なスタイルは「単一定義」によるスタイリングです。

この方法は、すべての地物が同じスタイル(色やシンボル)で表示されます。地図をシンプルに保ちたい場合や、属性の違いを特に強調する必要がない場合に有効です。

QGISにレイヤを追加した場合、デフォルトでは「単一定義」でスタイルが設定されており、上部のプルダウンが「単一定義」になっていることを確認できます。

では、ここからレイヤのスタイルを変更してみます。

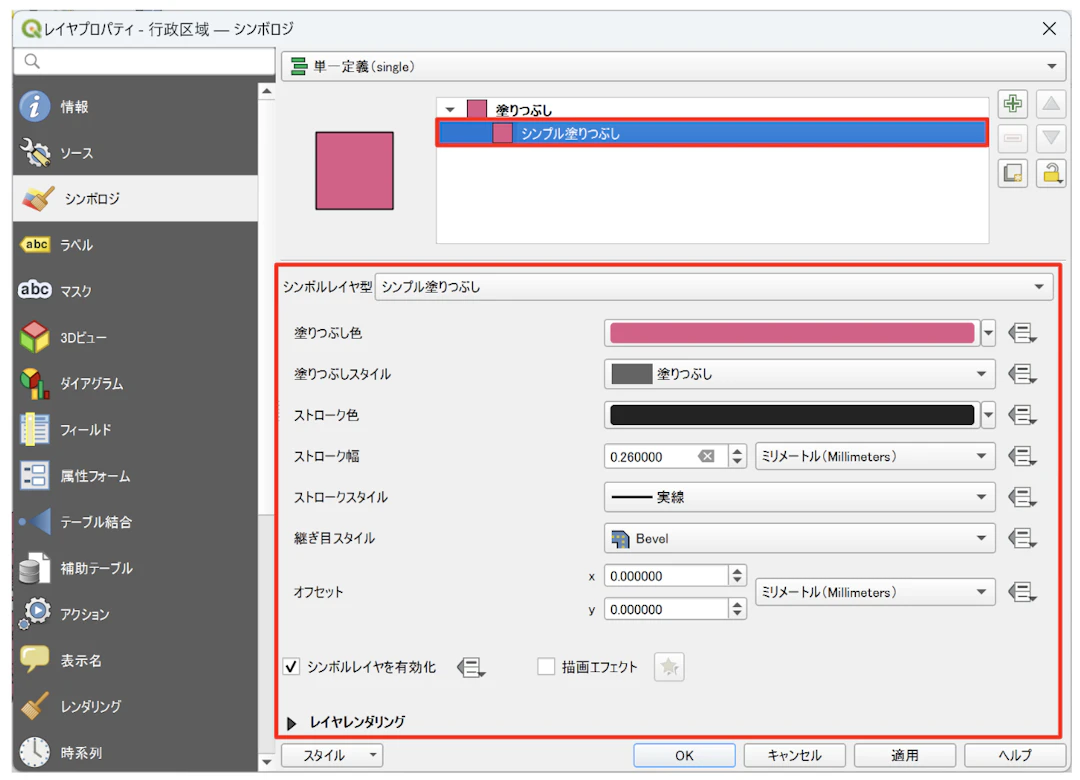

変更するには、「単一定義」のプルダウンの下部の塗りつぶしの下にある[シンプル塗りつぶし]を選択してみましょう。すると、表示される設定項目が切り替わり、レイヤの塗りつぶしの色やストローク(枠線)の色を変更する項目が表示されます。

ではここで、塗りつぶしの色をグレー、ストロークの色を白色に変更してみます。

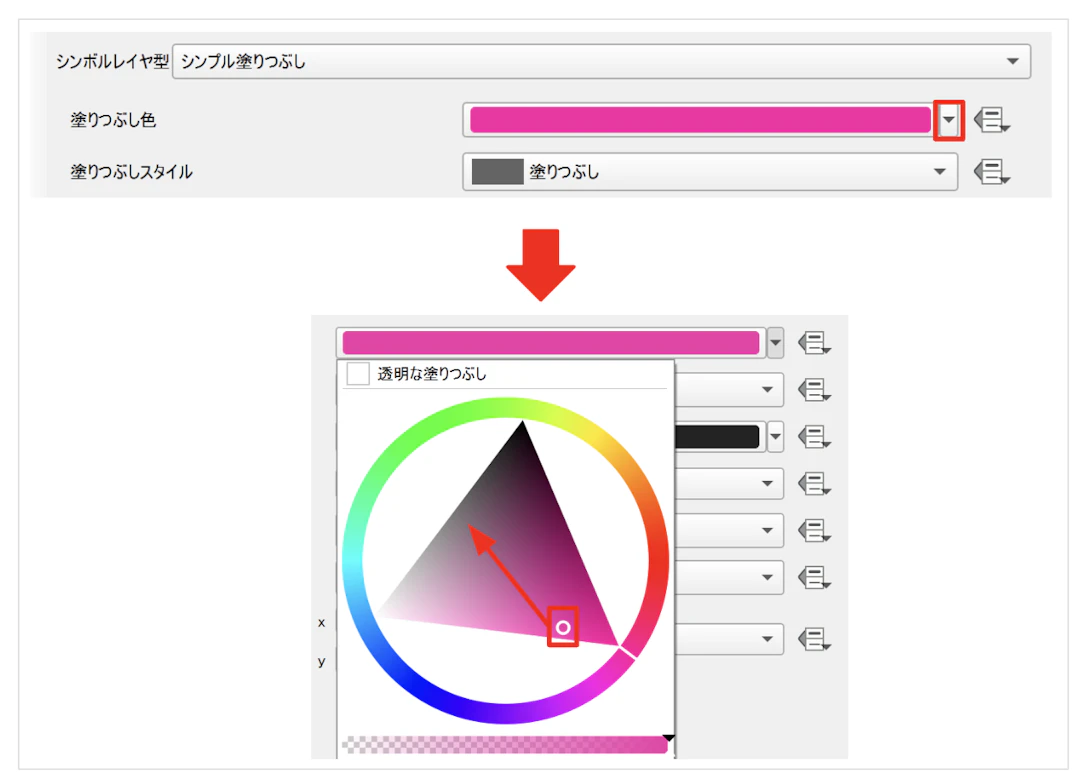

まず、「塗りつぶし色」の[▼]をクリックします。すると、中央に色を変更することができる画面が表示されます。三角形の中に、[⚪︎]があるためそれをドラッグしてグレーの方向へ移動させます。

お好みの色になったら、レイヤプロパティ内をクリックして色を変更する画面を閉じましょう。

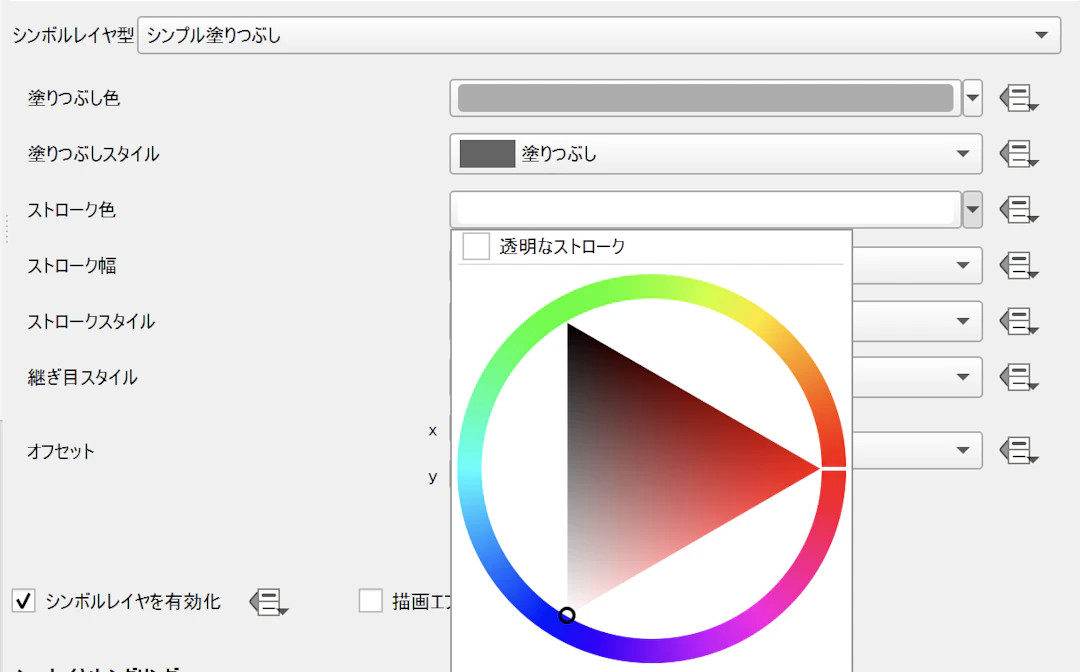

上記と同じ手順で、「ストローク色」の[▼]をクリックして、今度は白色に設定しましょう。

色の変更が完了したら、下部の[OK]ボタンをクリックしましょう。

![[OK]ボタンをクリックして、変更を反映させる](https://images.microcms-assets.io/assets/6c4873527fd24450a0163b40e8e173f2/3d843c5a211f4b24b1a20416b51422a9/howto_1_set_vector-style_08.png?w=1080&fm=webp)

マップキャンバスを確認します。

行政区域のポリゴンレイヤが上記で設定した色に変更されていることが確認できます。

属性データに応じて色を変更する方法

GISの便利な機能の一つに、ベクタデータの属性データに基づいて図形の色を変えることができことが挙げられます。

例えば、行政区域のデータに含まれる人口や人口密度の数値に応じて色を変えることで、地図を見ただけでどの地域に人が多いか、少ないかを一目で把握できます。このように、数値や地名などの属性データをもとに色を変えることで、地図上で視覚的に情報を把握できるので、データ分析や比較がしやすくなるでしょう。

なお、属性の値に応じてスタイリングを行う場合、属性のデータ型が重要となっています。

属性データの見た目上は数値なのに、データ型が文字列となっているような場合、下記で説明をする「連続値による定義」で選択できないため、データ型には注意しましょう。

カテゴリの属性データに応じたスタイリング

カテゴリの属性データに応じて色分けを行う場合、「カテゴリ値による定義」を使用します。

これは、属性データごとに異なる色やシンボルを割り当てる方法で、例えば、土地利用データを「住宅地」「商業地」「農地」などのカテゴリに応じて色分けすることといった形で使用します。

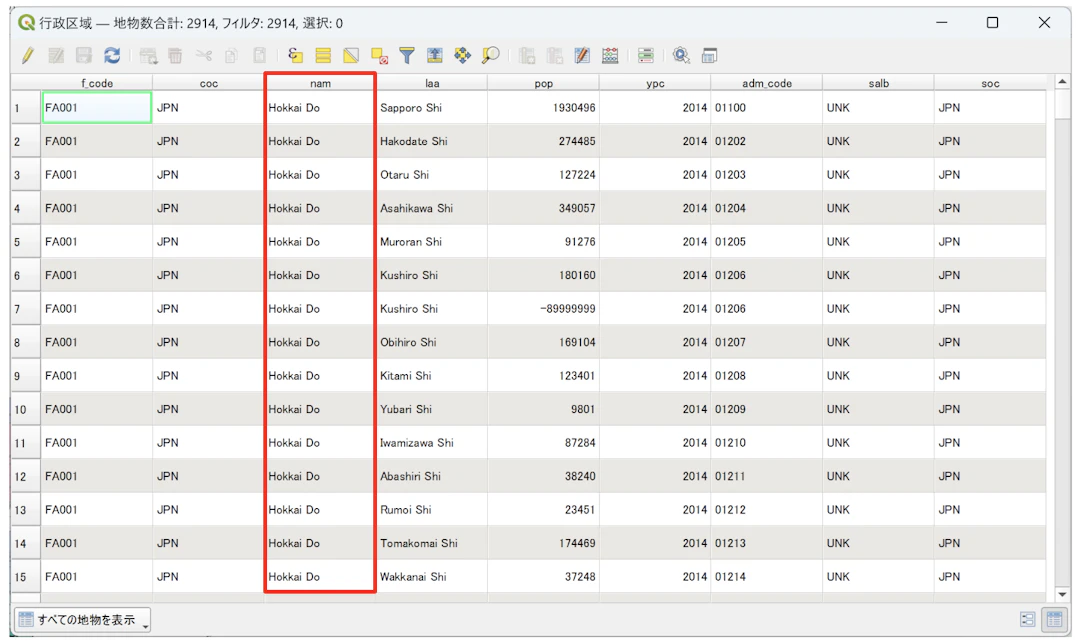

今回使用している行政区域のデータは、市区町村単位で作成されているポリゴンデータですが、属性テーブルを確認してみると、「nam」列に都道府県を示す文字列が格納されていることが確認できます。

では、このフィールドをもとに色分けの設定してみます。

レイヤプロパティの[シンボロジ]タブを選択し、上部のプルダウンから[カテゴリ値による定義]を選択します。続いて、「値」の[▼]をクリックし、今回色塗りを行う属性である[nam]を選択します。

![[カテゴリ値による定義]を選択し、[nam]列を選択する(地球地図日本(国土地理院)を加工して作成)](https://images.microcms-assets.io/assets/6c4873527fd24450a0163b40e8e173f2/d45826046673478eac029c4aee395373/howto_1_set_vector-style_12.png?w=1080&fm=webp)

値が選択できたら、下部の分類ボタンをクリックしましょう。すると、真ん中のテーブルに「nam」列の値に応じて、色が設定されたことがわかります。

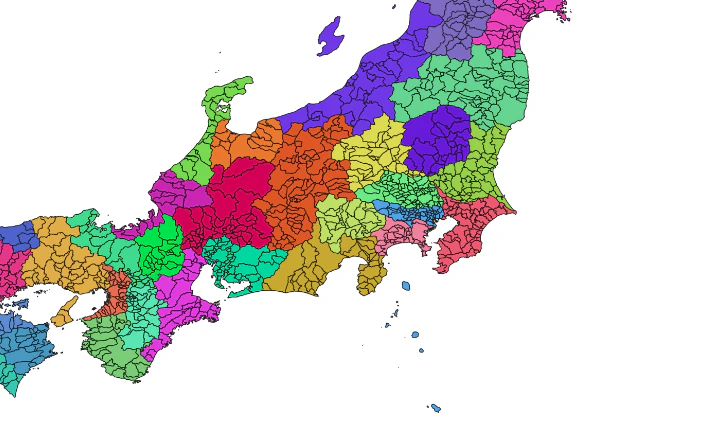

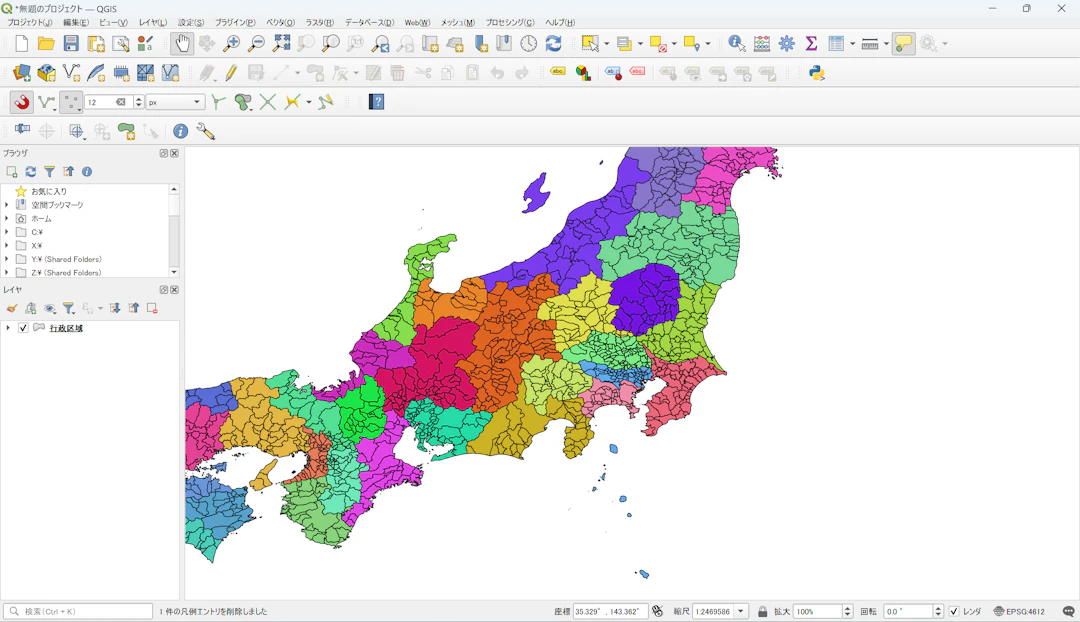

設定がうまく行っていれば、下部の[OK]ボタンをクリックして、レイヤプロパティを閉じましょう。マップキャンバスを確認すると、行政区域のポリゴンデータが都道府県を単位として色塗りされていることが確認できます。

このように、カテゴリ分けされた属性データをもとに、スタイルの設定を行いたい場合は「カテゴリ値による定義」を選択しましょう。

連続する数値の属性データに応じたスタイリング

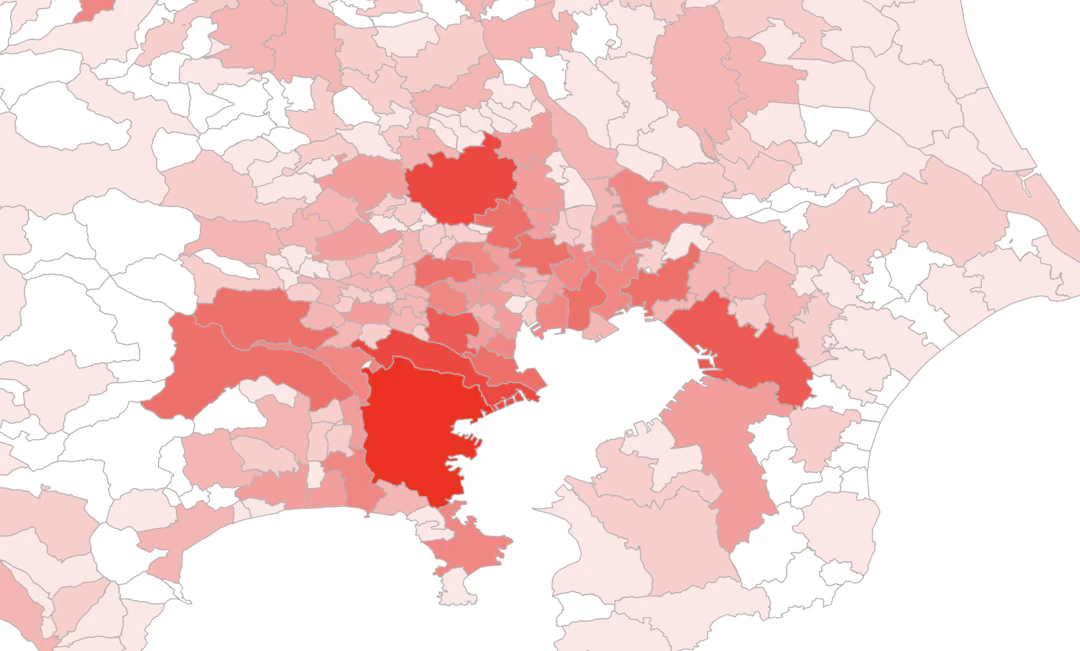

地図上で連続する数値データを視覚的に表現するためには、「連続値による定義」を使用して色分けを行います。これにより、数値が低い場所から高い場所まで、グラデーションで色の変化をつけて表示できます。

例えば、ハザードマップで浸水の深さを示す際に、浅い浸水エリアは薄い色、深い浸水エリアは濃い色で表すと、浸水のリスクが直感的にわかるようになります。また、農地の区画ごとに収穫量の大小を示す場合にも、収穫量の少ない区画は薄い色、多い区画は赤系の色で示すことで、区画ごとの収穫量を視覚的に把握しやすくなります。

こうしたスタイリングによって、地図上での数値の違いが簡単に視覚化され、データの傾向やリスク分布がわかりやすくなります。

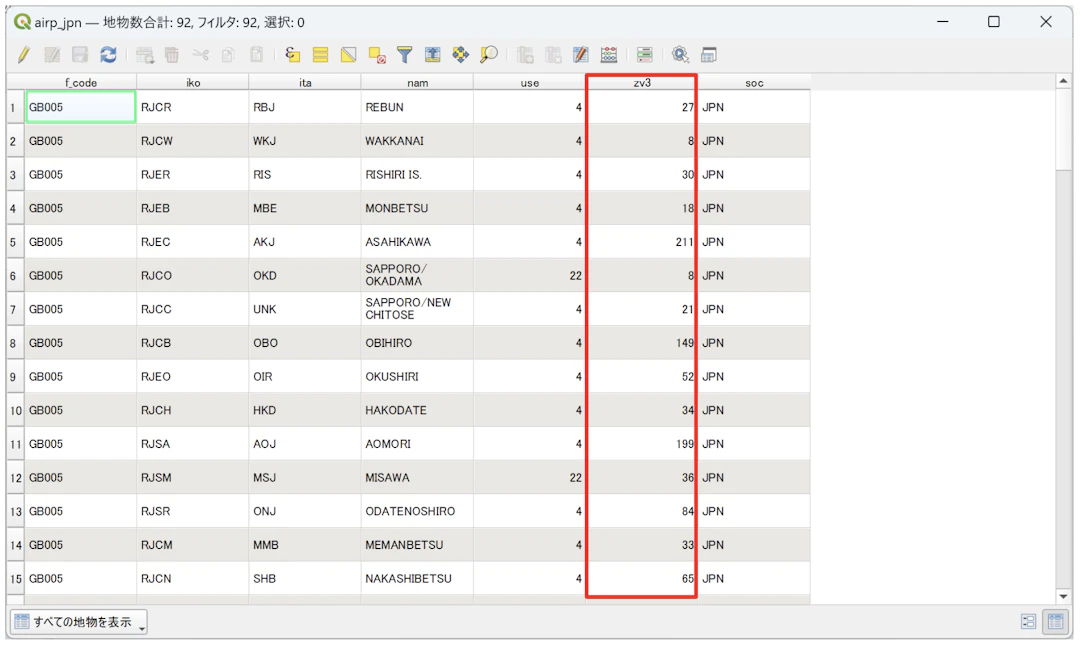

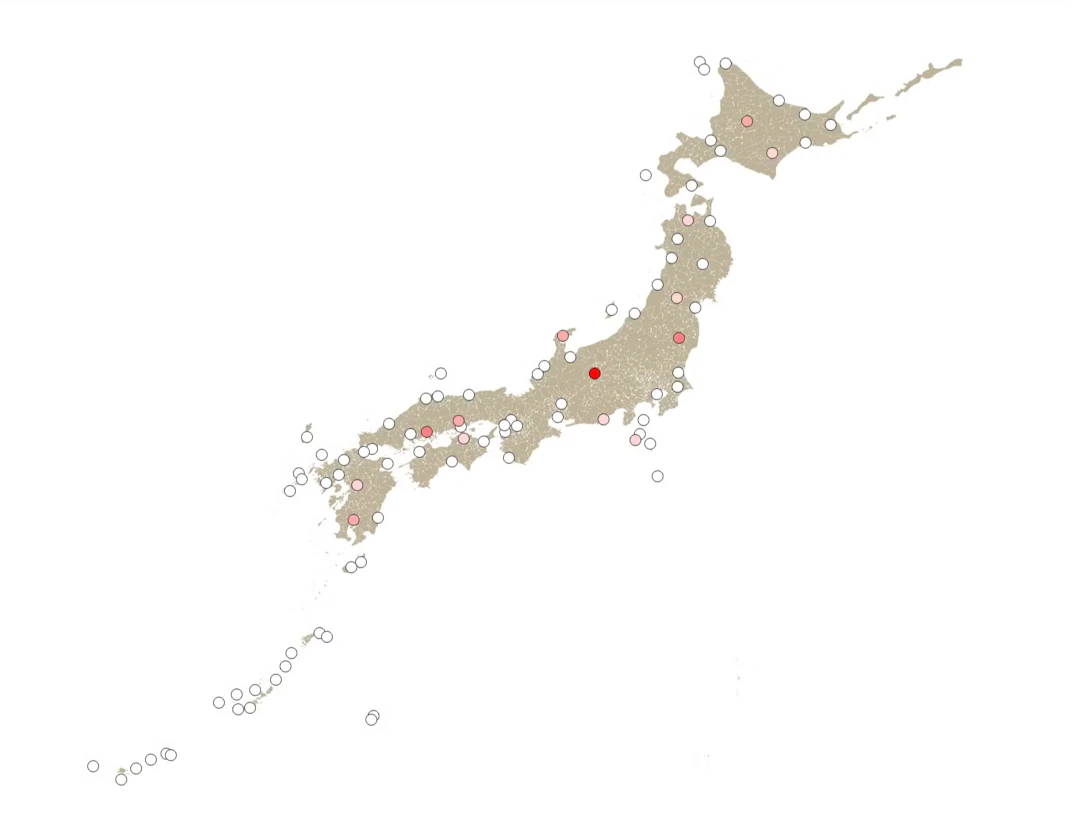

ここでは、空港データのポイントデータを使用してみます。空港データの属性テーブルには、「zv3」という空港が位置するエリアの標高を示す数値データが格納されています。

では、この「zv3」フィールドをもとに、「連続値に基づいた定義」で色分けの設定してみます。

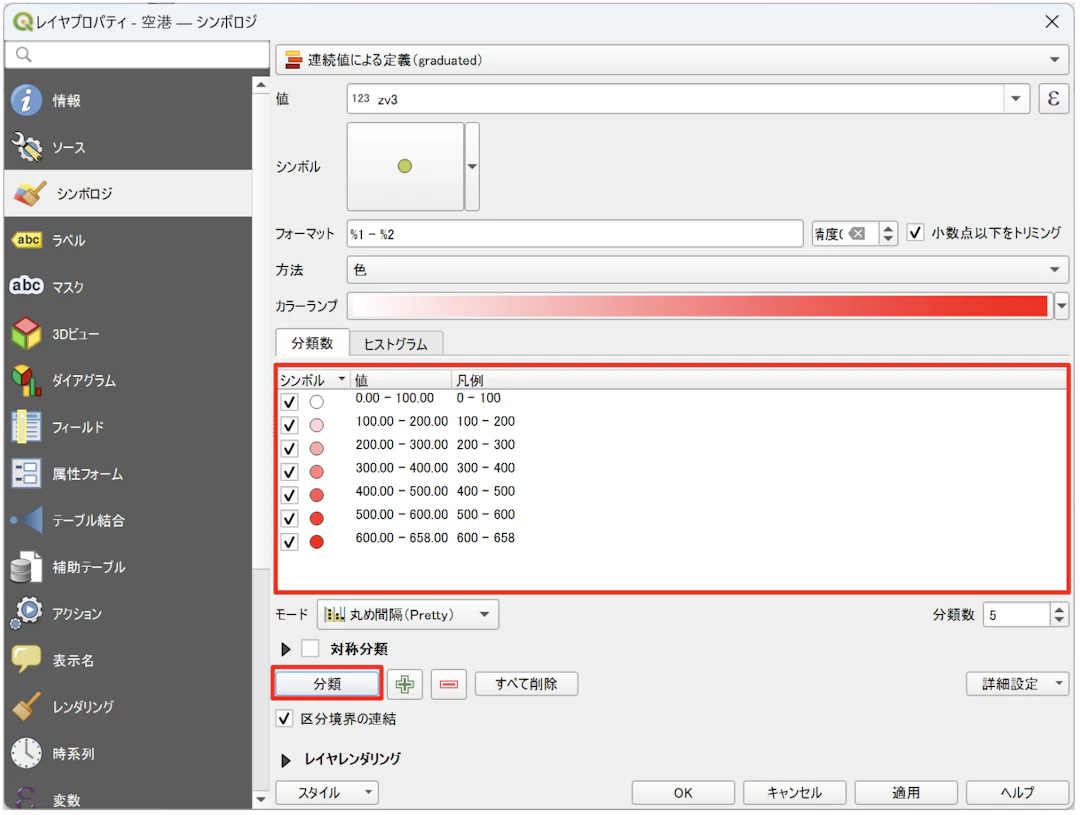

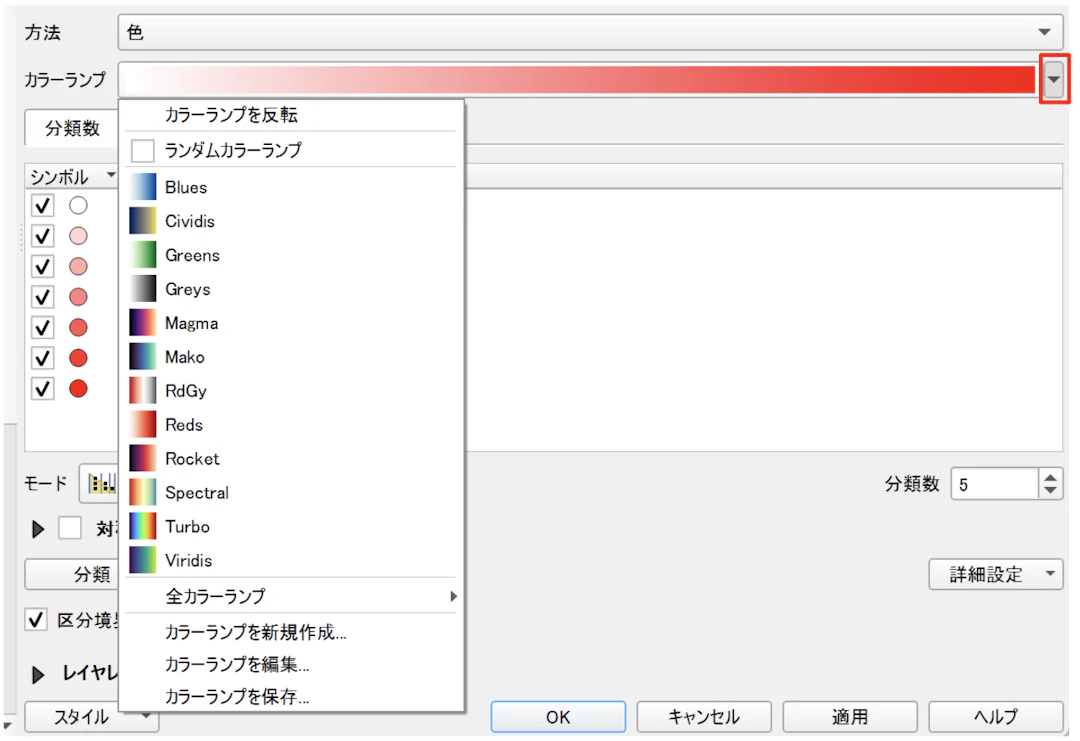

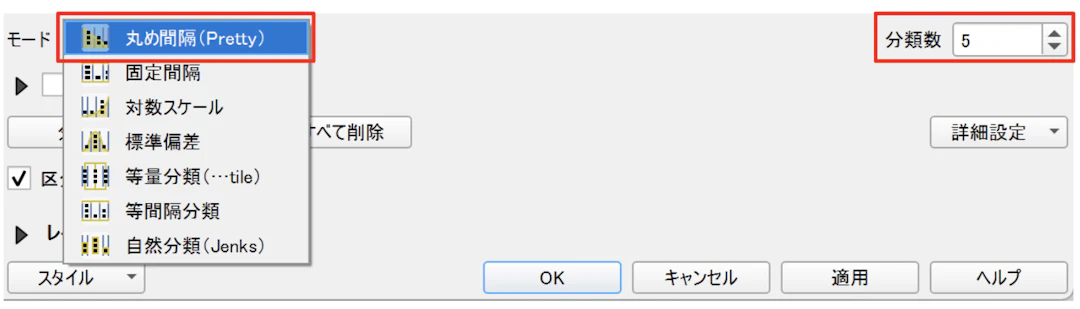

レイヤプロパティの[シンボロジ]タブを選択し、上部のプルダウンから[連続値による定義]を選択します。続いて、「値」の[▼]をクリックし、今回色分けを行う属性である[zv3]を選択します。

![[連続値による定義]を選択し、値は[zv3]を選択する(地球地図日本(国土地理院)を加工して作成)](https://images.microcms-assets.io/assets/6c4873527fd24450a0163b40e8e173f2/a9741f4077ae4b51aaacd1cdf1291977/howto_1_set_vector-style_16.png?w=1080&fm=webp)

値が選択できたら、下部の[分類]ボタンをクリックしましょう。すると、中央のテーブルに、人口の値に応じた数値の範囲と、それに対応するグラデーションの色が自動的に設定されていることがわかります。

必要に応じて色のカスタマイズすることも可能です。デフォルトでは、赤から白へのグラデーションで表示されていますが、「カラーランプ」の[▼]をクリックすることで、その他の色に変更することができます。

また、連続値の分類区分を変えたい場合は、「モード」や「分類数」から変更することが可能です。

色の範囲や段階が適切に設定されているか確認し、設定が完了したら、下部の[OK]ボタンをクリックして、レイヤプロパティを閉じましょう。

マップキャンバスを確認すると、空港のポイントデータが標高値に応じて色分けされて表示されていることが確認できます。

連続値の属性をもとに色分けをしてみることで、どこの地物の標高が高いか、低いかといったことが視覚的に判別できるようになります。

このように、ベクタデータにはさまざまなスタイル設定が用意されていますが、印刷用の図面を作成するためには、地図上に文字(ラベル)を表示したり、凡例や方位記号などがも必要でしょう。それらの機能については別の記事で紹介します。

おわりに

この記事では、QGISにおけるベクタデータのスタイリング方法の基本操作について解説しました。今回紹介したスタイル設定以外にも、細かくスタイルを調整したり、条件によるスタイリングなど多くのカスタマイズが可能です。

QGISのスタイリング機能を活用して、地図デザインをさらに豊かにしてみてください。

QGIS LABは、オープンソースのGISソフトウェア「QGIS」に関する総合情報メディアです。「位置から、価値へ。」をコンセプトに、位置情報で世界を拓くための知識と技術をお届けします。